本記事では、不登校に関する情報を中立的な立場で配信します。

実際の不登校や発達障がい支援としては、オンラインのフリースクール(→詳しくは本校のご案内)もしくはマインクラフト×発達障害のオンライン個別支援をご確認ください。

オンライン活動説明会・所要30分・無料相談はこちら

不登校は「特別なこと」じゃない時代へ

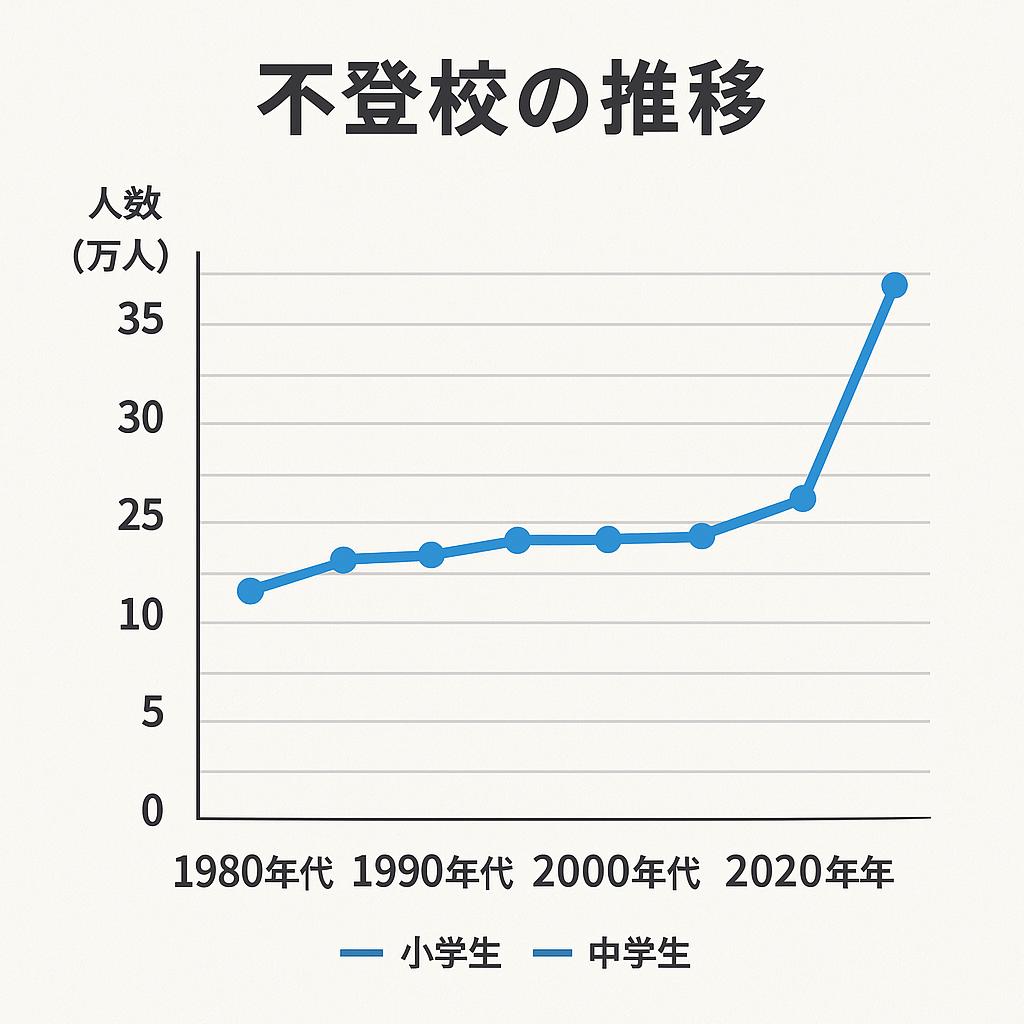

2023年度、不登校の小中学生は34万6482人。これは中学生の20人に1人、小学生でも33人に1人という割合です。今や不登校は「特別な子だけの問題」ではなく、どの家庭にも起こりうる社会課題となっています。

この記事では、1980年代からの不登校の増加背景、国や学校・家庭の対応、そしてオンラインフリースクールという新しい支援の形について、図解とともにわかりやすくまとめます。

不登校の推移と背景分析(1980年代~2025年)

1980年代:「登校拒否」とされた時代

当時は不登校は「登校拒否」と呼ばれ、主に家庭の問題や本人の性格傾向に原因を求める傾向がありました。いじめの社会問題化を背景に、学校環境への注目も高まりました。

1990年代:急増期と意識変化

バブル崩壊後の景気低迷や受験競争の激化、学級崩壊などを背景に不登校が急増。1997年に10万人を超え、「誰にでも起こりうること」との認識が社会に広まりました。

2000年代~2020年代

ゆとり教育やスクールカウンセラーの配置により一時的に減少したものの、再び増加に転じ、2023年度には34万人超と過去最多に。

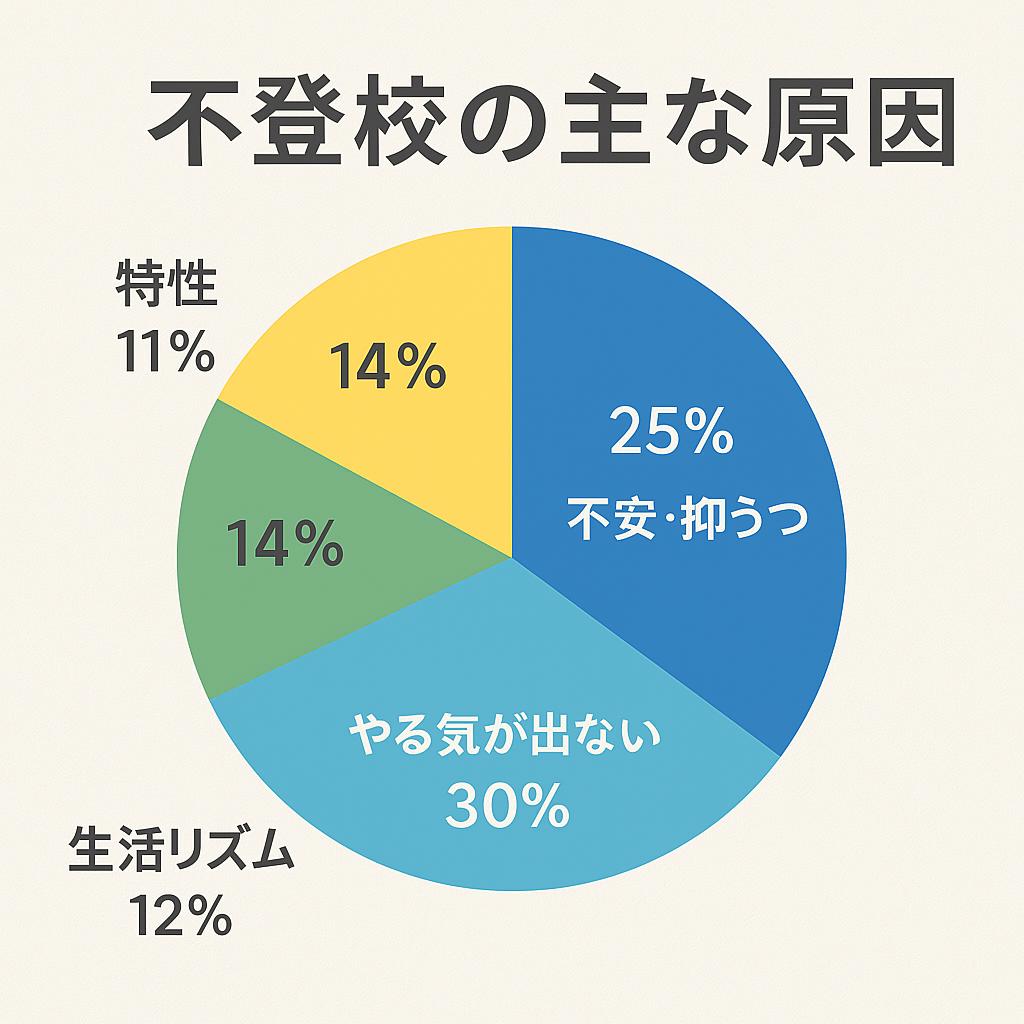

不登校の主な原因(文科省調査より)

- やる気が出ない(32.2%)

- 不安や抑うつ(23.1%)

- 生活リズムの乱れ(23.0%)

- 友人関係やいじめ(約15%)

- 発達特性・感覚過敏などの支援不足

- 家庭内の問題(経済的困窮・親のメンタル不調など)

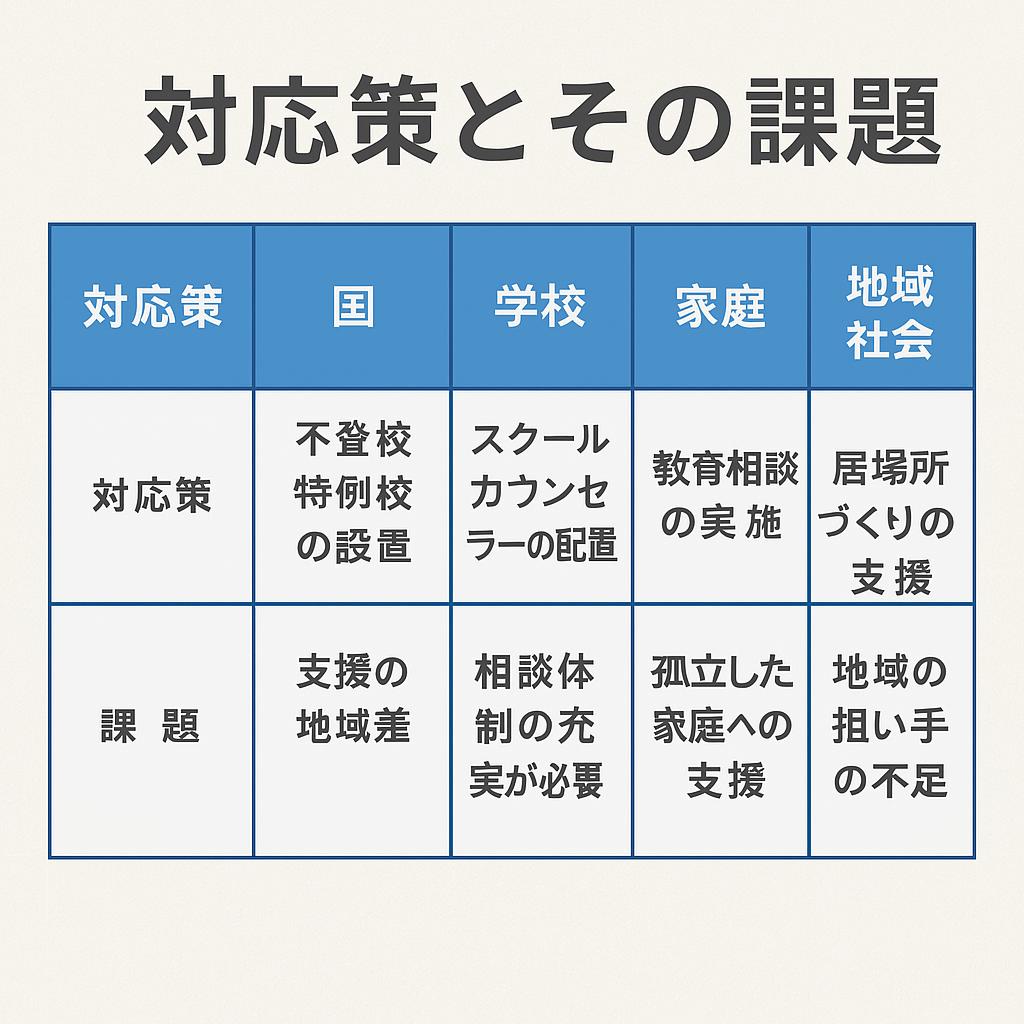

対応策とその課題

- 国: 教育機会確保法・教育支援センター整備・支援制度の充実

- 学校: 別室登校、個別対応、教員研修

- 家庭: 安心できる環境づくり、在宅学習支援、相談先との連携

- 地域: NPOやフリースクールの運営、居場所の提供、ICT活用

オンライン活動説明会・所要30分・無料相談はこちら

オンラインフリースクールが広がる理由

- 自宅から参加できる安心感

- 全国どこからでもアクセス可能

- 興味や特性に合わせた柔軟な学び

- AIやマイクラなどを活用した多様な活動

- 保護者との連携・情報共有がしやすい

どんなこどもに向いてる?

- 対面の集団が苦手な子

- 外出が不安な子

- 発達特性がある子

- 自分のペースで学びたい子

- 何か好きなことに集中したい子

事例紹介:オンラインフリースクールの取り組み

Aくん(小6・関東)

発達障害があり教室での集団生活が難しかったが、マイクラを使った探検授業で生き生きと参加。「得意なことで認められる経験」が自己肯定感の向上に。

Bさん(中1・東北)

コロナ禍の影響で学校に戻れなくなり、生活リズムが崩れた。オンラインで午後から参加できる柔軟な時間割に救われ、毎日ログインできるように。

保護者向けQ&A:よくある不安にお答えします

Q1. 学校に戻れなくなりませんか? → 無理に戻すより、まずは安心できる環境で元気を取り戻すことが大切です。その後、本人の意思で戻る例もあります。

Q2. 学力は大丈夫? → 個別に合わせた支援で、基礎学力は十分カバー可能。好きなことから興味を広げて学ぶスタイルが多くのこどもに合っています。

Q3. 通信環境が整っていないけど参加できますか? → タブレット貸出・サポート制度がある団体も。まずは相談を。

Q4. 保護者の負担は? → 登校に関するストレスが減り、家庭の空気が落ち着いたという声が多いです。定期的なフィードバックもあるので安心。

まとめ:フリースクールがつくる「もうひとつの学び場」

不登校のこどもたちは、けっして学びを拒んでいるわけではありません。彼らに必要なのは「自分に合った環境」です。

オンラインフリースクールは、場所や時間に縛られず、こどもたちの意欲や得意を引き出せる、新しい選択肢です。

未来につながる学びの形は、ひとつじゃありません。あなたの地域からも、はじめてみませんか?

💡運営者の視点(事業戦略として)

- 増え続ける不登校児童数=明確な社会的ニーズ

- 全国から参加できる=スケーラブルなモデル

- 公的支援(委託・助成金)も増加傾向

- 保護者満足度の高さ→口コミ・紹介による拡大が期待

- オンラインツールの進化→プログラムの質も向上中

- 教育機会確保法による制度的後押し→連携の可能性が広がる

オンライン活動説明会・所要30分・無料相談はこちら